AIでたくさんアイデアが出せる今、

本当に大事な力とは何か?

キャッチコピー作りを通して見えた、

AI時代に必要な

“選び取る力”と“聞く力”について

解説します。

キャッチコピーの作り方~AI時代に求められる“選び取る力”と“聞く力”~

このブログがおすすめの人

- セミナーや講座を作っているけれど、

なかなか「響くタイトル」が決まらない方 - タイトルが悪いのか、集客できない方

- ChatGPTなどAIツールを

使っているけれど、

答えの選び方に迷っている方 - これからの時代に必要な

「聞く力」と「選び取る力」を育てたい方

キャッチコピーづくりを通して見えたAI時代の落とし穴

先日、コンサル生さんと、

セミナーのキャッチコピー作りについて

やり取りを数往復くらいしました。

最初に出してもらった案は、

少し長くて硬い印象。

それから、何回かやり取りをする間に

「これって、今の時代に、

誰もが陥る“ズレ”の話だ」

ということに気づきました。

今日は、レッスンやセミナー

講座のタイトルを考える時に

陥りがちなパターンや

実際の添削について紹介します。

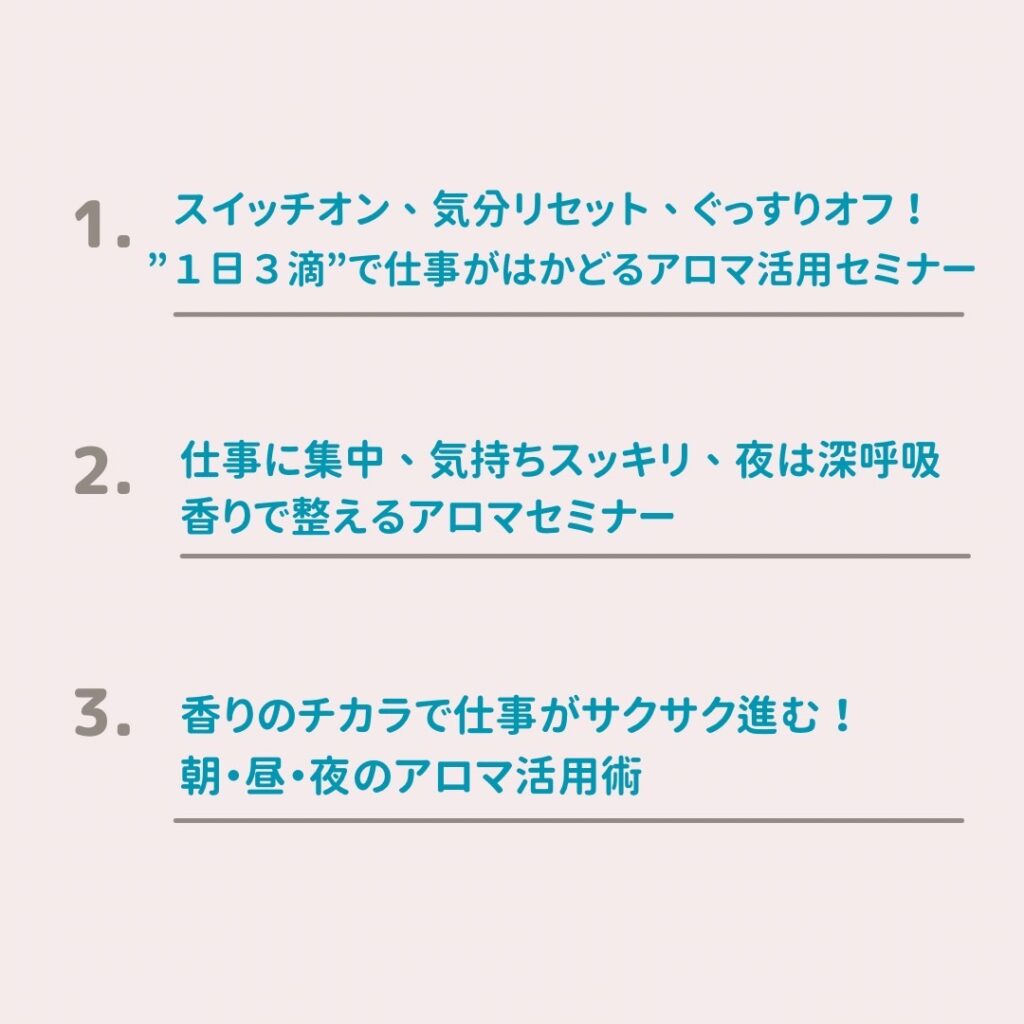

集中・切り替え・リラックス|香りでパフォーマンスアップ

〜たった1滴でビジネスシーンに有効なアロマの使い方〜

〈私のコメント〉

・タイトルがちょっと長い。

・悪くはないが、無難な印象。

・もっと未来をイメージさせる言葉を。

・「思わず目が止まる」「感情が動く」

タイトルにしたい。

・特に「〜有効なアロマの使い方〜」

が少し硬いイメージ。

①たった1滴で、気持ちがくるっと変わる。

リフレッシュアロマ講座

②香りでリセット&リフレッシュ!

仕事がはかどるアロマの使い方

③香りで整えると、なぜか仕事もうまくいく!

ビジネスアロマ入門

〈私のコメント〉

・3つに絞るのは良いアプローチ。

・だいぶよくなってきました。

・ただ、本当にインパクトのある

ワードを出すためには、

「お客様の生の声(悩み・欲求)」から

拾い上げるのがベスト。

・単なるワードづくりではなく、

お悩み起点でタイトルを考えよう。

商品目線に偏る危うさ

やり取りを進める中で、

もうひとつ気づいたことがありました。

それは、どうしても

「アロマそのもの」に

フォーカスされすぎていたことです。

コンサル生さんは13年間、

専門学校で講師をしていたので、

アロマに深い知識があります。

一般の人にとってアロマは

「詳しく学びたい対象」ではなく、

「ちょっと気分を切り替えたい」

「リフレッシュしたい」ための手軽な手段。

ここで起きていたのは、

「伝えたいこと」と「求められていること」のズレ

専門家ほど、知っているがゆえに

“10”伝えたくなってしまう。

でも、受け手が求めているのは、

“1”か“2”だけだったりするのです。

このズレに気づかずに進むと、

タイトルも講座内容も、

響かないものになってしまう。

「自分が伝えたい」ではなく、

「相手が受け取りたい」に意識を

切り替えることが必要だと感じました。

ターゲットは「具体的」に

さらに、「ターゲット設定の甘さ」

も浮き彫りになりました。

「初心者向け」「生活の質を上げたい」

一見よさそうに見える言葉も、

実際は範囲が広すぎて、

刺さりにくいのです。

ターゲットはもっと具体的に。

「仕事をはかどらせたい人」

「在宅ワークで午後に集中できなくなる人」

「夜、寝つきが悪くて困っている人」

こんなふうに、

悩みレベルを具体的に

設定することが大切です。

また、

「生活の質を上げる」というだけでは、

ベッドなどの寝具を変える、料理を変える、

さまざまな選択肢に埋もれてしまいます。

解決策は自分のサービス意外にもある。

ということを頭に入れて置きましょう。

だからこそ、なぜアロマなのか、

という選ばれる理由も

セットで伝えなければならないのです。

私が考える、アロマの良さは、

気軽に取り入れやすい

(ベッドや寝具は価格が高いし、

料理は買い物など準備が多い)、

種類が多く、気分で色々変えられる

ということです。

お客様の声を聞き、ズレを修正する力

コンサル生さんとのやり取りの中で、

私は提案しました。

「一度、オープンチャットで

みんなの声を聞いてみよう」と。

なぜか?

それは、自分ひとりで考えていると、

どうしても思い込みに気づけないからです。

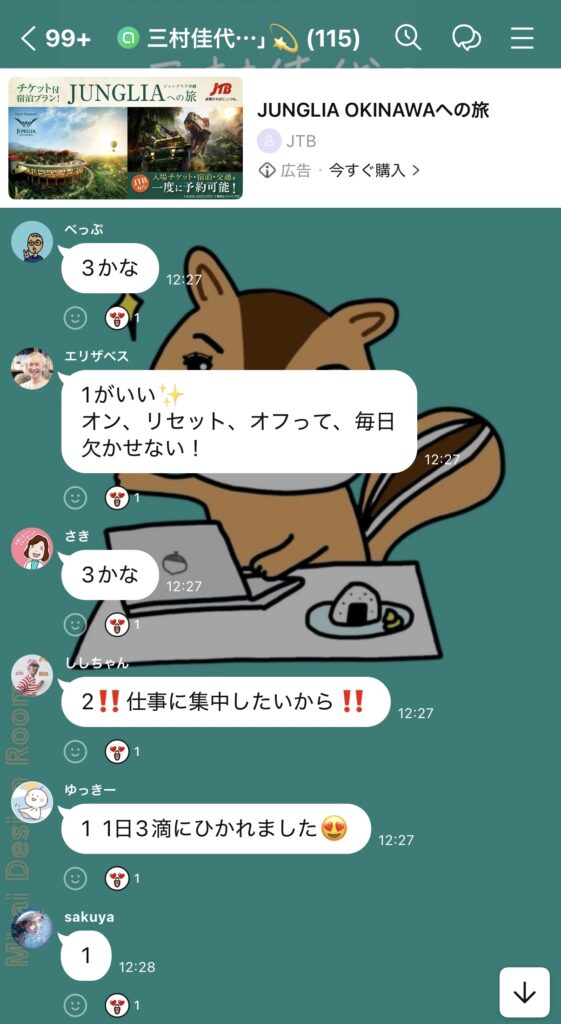

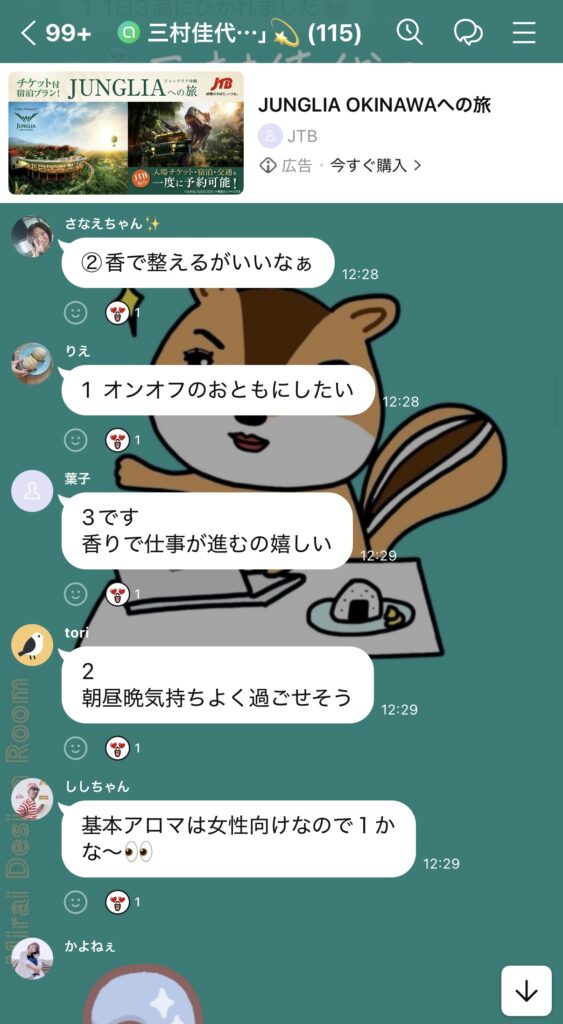

3つの候補を出してもらい、

私が毎日12時からライブしている

オプチャでコラボライブをして

みなさんに聞いてみることにしました。

実際に皆さんに聞いてみると

そんなリアルな声が集まりました。

そしてはっきりと分かったこと。

難しい言葉より、

シンプルでワクワクする

表現の方が選ばれるということ。

自分がいいと思うものと、

みんなが惹かれるものは違う。

これに気づくには、意見を聞き、

素直に受け止め、ズレを修正する

柔軟さが必要だと感じました。

AI時代に求められる“選び取る力”

今はChatGPTをはじめ、

いくらでも案を出せる時代です。

「誰に、どんな未来を届けたいのか」

という軸を持っていないと、

出てきた大量のアイデアに振り回され、

迷子になってしまうのです。

だからこそ必要なのが、

「誰に・何を・悩み」 をあらかじめ

自分の中でクリアにしておくこと。

そして、アイデアを出す前に、

小さなメモにでも

「自分の軸」を書き留めておき、

迷ったら何度でもそこに立ち返る。

この「ちょっとした一手間」が、

大きな違いを生みます。

さらに、意見を聞くことも欠かせません。

意見と言っても、

大げさなアンケートを

取る必要はありません。

日常の中で交わされる、

何気ない一言に耳を澄ませるのです。

たとえば、

「ぐっすり眠りたい」

「仕事をサクサク進めたい」

アロマとは直接関係なさそうな小さな願い。

でもそこに、

本当に届けるべき価値や、

相手が心から望んでいる未来が隠れています。

今回、コンサル生さんにも伝えました。

「出てきた案をなんとなく選ぶのではなく、

誰に向けて、どんな未来を届けたいか。

そこをブレずに選びましょう」と。

今、AIがいくらでも

提案してくれる時代だからこそ、

「出す力」よりも「選び取る力」が

ますます求められていきます。

まとめ

コンサル生さんとのやり取りを通して、

私は改めて大切なことに気づきました。

それは、

「伝えたいこと」ではなく、

「相手が受け取りたいこと」

から考えること。

そして、

アイデアをたくさん出すことよりも、

「誰に・何を・どんな未来を届けたいのか」

という軸を持ち続けること。

迷ったときには、

ひとりで抱え込まず、

周りの声を聞き、

リアルな悩みに耳を澄ませること。

AIツールを使えば、

案を出すのは簡単になった時代だからこそ、

「出す力」より「選び取る力」が問われます。

結局、相手の小さな

「こうなりたい」を、

ちゃんと拾えるかどうか。

そこにすべてがかかっているのだと、

今回改めて感じました。

これからの時代に必要なのは、

テクニックでも、大量生産でもなく、

小さな声に耳を澄ませる力。

このことを忘れずに、

セミナーづくりや発信に

活かしていきましょう。

コメント